お肌の状態や、

ご希望に応じた医療を

ご提供いたします

専用駐車場

専用駐車場

長崎市滑石3丁目19-20

専用駐車場

専用駐車場ゴールデンウイークの診療について

4月28日(日)、4月29日(月) 休診

4月30日(火)、5月 1日(水) 通常診療

5月 2日(木)~5月 6日(月) 休診

上記の通りとなります。よろしくお願いいたします。

診療時間について

平日 午前 10時~12時(11時30分最終受付) 午後 14時~18時(17時30分最終受付)

土 午前 10時~12時30分(12時最終受付) 午後 14時~16時(15時30分最終受付)

上記の受付時間を過ぎますと診療できない場合があります。

受付時間内に来院いただきますようよろしくお願いいたします。

FEATURE

車いすや

ベビーカーでも

安心して

ご来院ください!

ジェントルマックスプロやHIFUなど高性能な医療機器を豊富に導入し、

お肌の状態をしっかり分析しながら一人ひとりに適した施術を行っています。

2種類のレーザーを使い分けることができる脱毛機器です。下腿や背中など面積の広い部分の脱毛をよりスピーディに行うことができます。

コラーゲンや線維芽細胞等を新生・活性化する高密度焦点式超音波テクノロジーを搭載した治療機です。「切らないフェイスリフト」とも呼ばれています。

針を使わずにお肌に効率よくヒアルロン酸やビタミンCなどの有効成分を浸透させることができる、日本製の医療機関専用の機器です。

ライトガイドの温度が設定温度を超えると照射ができないように安全設計された、マイルドな光による刺激で肌質を改善するIPL光治療器です。

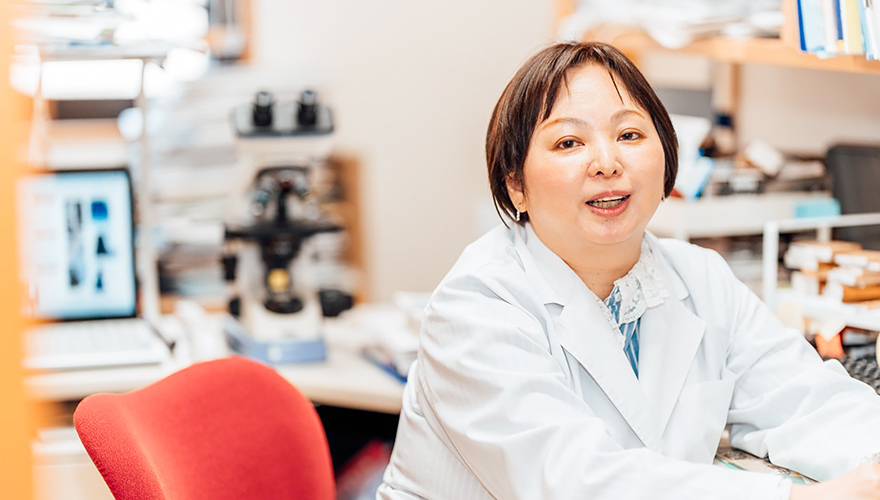

女性医師による 丁寧な対応 Treatment

患者様のお悩みに寄り添い、安心感のある丁寧な診察とアドバイスをしています。女性ならではのお悩みなどもお気軽にご相談いただければと思います。

一人ひとりのお肌状態とご希望に応じた治療を提供いたしますので安心してご来院ください。

お子様も通いやすい アットホームな雰囲気 Environment

女性やお子様などご家族の皆様が安心して通っていただけるよう、アットホームな雰囲気作りを心掛けています。

また、女性医師をはじめスタッフ全員でコミュニケーションを大切にし、患者様が安心して治療を受けていただけるよう丁寧に分かりやすい説明を心掛けています。

GREETING

小林皮ふ科医院のホームページをご覧いただきありがとうございます。

当院は昭和45年に滑石6丁目に先代の院長(父)が開業し、昭和51年に現在地に移転し皮膚科診療を続けて参りました。

団地という立地もあり赤ちゃんからご高齢の方まで幅広い年代の患者様を診て参りました。

私は副院長としてこちらで皮膚科診療に取り組み、平成24年から院長を継承し現在に至ります。

長年にわたりこの地で皮膚科診療をしていることもあり、親子で通っていただいている方やお孫さんを連れてこられる方もいらっしゃいます。これからも地域に密着した皮膚科診療をご提供していきたいと考えております。